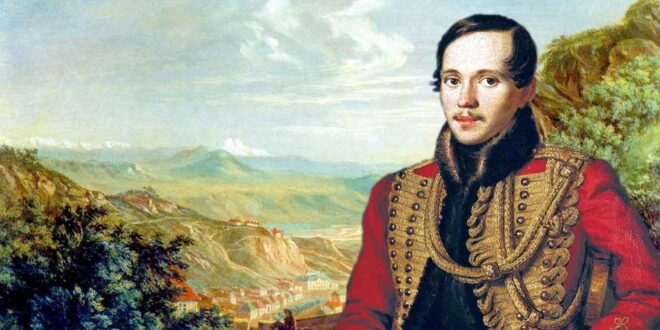

Говорят, что судьбы людей предопределены. Как ни старайся, что ни предпринимай — всё равно закончишь так, как предписано свыше. Человек, конечно, ограничен в выборе, но всё же он сам выбирает свой путь, и последнюю точку в жизни довольно часто ставит он сам. Лермонтов показал это лучше других. Однако обо всём по порядку.

У Лермонтова был трудный характер, и это не сулило ему счастья. Уже с ранних лет поэт предчувствовал трагический исход своей жизни.

«Я раньше начал, кончу ране, Мой ум немного совершит», — писал он в шестнадцать лет.

Но мало ли людей с неуживчивым характером? — спросите вы. Не все же они погибают на дуэли? Верно. Но и не все они рождаются гениями. И не каждому суждено было родиться в николаевскую эпоху.

Император Николай Павлович желал России добра. Но в его понимании цели невозможно было добиться без жёсткого единодержавия и полного контроля над образованным обществом. Современники прозвали Николая I «Палкиным». Пушкин лично был вынужден показывать ему свои стихи и ждать высочайшего одобрения на публикацию. Думается, что многое он не написал из того, что диктовала ему муза и его гражданская совесть — уж очень прихотлив и всесилен был цензор.

Лермонтов стал известен в России благодаря стихотворению «На смерть поэта». Стихотворение ходило по рукам в списках и не было опубликовано. Михаил Юрьевич — первый в России самиздатовский автор, сиречь оппозиционер. Уже одно только это делало его поэтическую и гражданскую судьбу проблематичной. В стихотворении он пишет:

«Вы, жадною толпой стоящие у трона,

Свободы, Гения и Славы палачи!

Таитесь вы под сению закона,

Пред вами суд и правда — всё молчи!..

Но есть и божий суд, наперсники разврата!

Есть грозный суд: он ждет;

Он не доступен звону злата,

И мысли, и дела он знает наперед.

Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:

Оно вам не поможет вновь,

И вы не смоете всей вашей черной кровью

Поэта праведную кровь!»

Как должно было правительство воспринимать эти слова? Что это за намёки на «грозный суд»? Какие такие «наперсники разврата»? Да не сошёл ли с ума этот корнет Лейб-гвардии Гусарского полка?

Своей дерзостью Лермонтов вызвал живейший интерес императора. Последовал арест поэта и судебное разбирательство. Тучи начали сгущаться. За Лермонтова вступился Василий Андреевич Жуковский. Бабушка использовала связи, чтобы смягчить участь любимого внука.

27 февраля 1837 года корнет Лермонтов был изгнан из лейб-гвардии, переведён в Нижегородский драгунский полк и выехал на Кавказ, где шла нескончаемая война с горцами. Поэт отправлялся в изгнание в край, где смерть поджидала его в каждом сражении. Он вёл себя храбро, подчас даже безрассудно. Казалось, что жизнь ему не дорога.

С другой стороны, Лермонтов постоянно творил. Из опыта общения с представителями высшего света, (завистливыми и душными людьми, как он их характеризовал), которых он презирал за их мелочность и бессмысленность существования, рождались многие его произведения. Печорин из «Героя нашего времени», опубликованного за год до гибели поэта, не видит будущего и не понимает смысла своего бытия.

В настроениях главного героя романа Лермонтов отразил свои собственные настроения. Ему было тошно от лживости светского общества, в котором он вращался, его душила бессмысленность николаевской эпохи, на дуэли с сыном французского посла Эрнестом Барантом он выстрелил в воздух, готовый быть убитым, но не готовый убивать.

Зимой 1840-1841 годов Лермонтов находился в отпуске в Петербурге. Пользуясь случаем, он хотел, было, выйти в отставку и полностью посвятить себя литературе. Однако бабушка была против, — ведь человеку его положения следовало делать карьеру в армии, — да и увлечение внука литературой она совершенно не разделяла. В итоге, отпуск закончился, и Лермонтов поехал навстречу своей судьбе с твёрдым желанием умереть. Как писал А.И. Герцен:

«Когда Лермонтов, вторично приговоренный к ссылке, уезжал из Петербурга на Кавказ, он чувствовал сильную усталость и говорил своим друзьям, что постарается как можно скорее найти смерть. Он сдержал слово».

На дуэли, с майором в отставке Николаем Мартыновым, состоявшейся 15 июля 1841 года, Лермонтов выстрелил в воздух. Мартынов целил прямо в грудь поэта и не промахнулся.

Деловой Монреаль — Новости Канады и Монреаля Монреаль, Квебек, Канада: новости, бизнес-каталог, реклама, объявления

Деловой Монреаль — Новости Канады и Монреаля Монреаль, Квебек, Канада: новости, бизнес-каталог, реклама, объявления